Article de recherche

SACRISTAN Didier (UMR EFTS – laboratoire LIRDEF – Université Paul Valéry, Montpellier 3)

GOMEZ-GAUTHIÉ Carole (UMR EFTS – laboratoire LIRDEF – Université Paul Valéry, Montpellier 3)

Résumé

Dans le cadre d’un master 2 en sciences de l’éducation parcours Analyses et Conception en Éducation et en Formation à l’université Paul Valéry de Montpellier, nous avons mené une recherche auprès d’étudiants infirmiers en début de formation. Nous souhaitons étudier le rapport qu’entretiennent ces jeunes adultes avec les outils numériques et l’impact sur leurs apprentissages que génère le passage d’une formation conçue pour être réalisée en présentiel en une formation hybride. Notre approche qualitative et compréhensive repose sur l’analyse d’entretiens semi-directifs de trois étudiants. Six axes, issus de trois rapports, nous permettent de mieux comprendre le vécu des étudiants et d’émettre des propositions pour rendre la formation plus opérationnelle.

Mots-clés : Enseignement à distance – formation initiale – hybridation de l’apprentissage – IFSI – numérique.

La crise sanitaire que nous traversons bouleverse nos approches pédagogiques. Elle nous conduit à repenser, plus ou moins en urgence, le style et les contenus des séquences d’enseignement. Dans ce contexte, les études conduisant au diplôme d’état d’infirmier sont passées d’une formation conçue et entièrement réalisée en présentiel à un dispositif réalisé à distance pour aboutir, in fine à une hybridation de celle-ci. Ces changements de caps successifs, qui la plupart du temps étaient dictés par les recommandations et décisions gouvernementales, ont eu des conséquences sur les étudiants en début ou fin de cursus. Dans le cadre d’un master 2 en sciences de l’éducation parcours Analyses et Conception en Éducation et en Formation à l’Université Paul Valéry de Montpellier, nous avons mené une recherche qualitative compréhensive1En cours au moment de la rédaction de l’article. auprès d’étudiants infirmiers débutant leur formation dans le but d’étudier le rapport qu’entretiennent ces jeunes adultes avec les outils numériques et l’impact sur leurs apprentissages que génère le passage d’une formation conçue pour du présentiel en une formation hybride. Après avoir abordé des éléments contextuels, théoriques et méthodologiques, nous présenterons une synthèse des résultats obtenus et initierons une discussion ouvrant quelques pistes de réflexions sur la formation.

La formation infirmière

La formation infirmière est d’une durée de trois ans et permet l’obtention du grade licence. Celle-ci s’appuie sur un référentiel déclinant les activités infirmières classées dans neuf catégories auquel s’en ajoute un développant les dix compétences que mobilise un(e) infirmier(ère) dans le cadre de son exercice professionnel (Arrêté du 31 juillet 2009 modifié notamment par l’arrêté du 23 janvier 2020 relatif au diplôme d’état d’infirmier, 2009). Nous retrouvons comme principes de base qu’elle se déroule dans le cadre d’une alternance intégrative (Malglaive, 1990) instaurant une quotité de temps répartie de manière égale entre savoirs académiques dispensés en IFSI2Lire Institut de Formation en Soins Infirmiers. et savoirs expérientiels acquis en stage. Grâce à l’accompagnement réalisé par le formateur référent de suivi pédagogique, les étudiants développent leur réflexivité et s’inscrivent alors dans un parcours de professionnalisation (Wittorski, 2007). Enfin, les promotions d’étudiants sont constituées d’un public assez hétérogène du fait des modalités d’accès à ce cursus soit en formation initiale pour 70% des apprenants (via la plateforme Parcoursup) soit en formation continue pour les 30% restant (via un concours d’entrée). C’est pourquoi, dans le cadre de cette recherche, nous avons fait le choix de nous concentrer sur le public prédominant, celui des étudiants en formation initiale.

Les étudiants en soins infirmiers en formation initiale

L’aspect générationnel

Cette population, âgée de 17 à 25 ans environ, appartient à la génération Z (Lavallard, 2019) ou comme les nomme M. Prensky à celle des « digital natives » (Stenger, 2015). Ces jeunes adultes ont un rapport à l’utilisation des outils numériques différent de leurs aînés qui eux ont dû faire preuve d’adaptation à ces technologies (Gentina & Delecluse, 2018, p. 8). Il en ressort qu’effectivement, ces jeunes adultes ont une certaine maîtrise de ces instruments dans des domaines spécifiques, mais pas forcément dans d’autres. Parmi ces jeunes, nombreux sont ceux qui utilisent quotidiennement, d’une manière que nous pourrions qualifier de « naturelle », des outils comme les Smartphones pour se rendre sur les réseaux sociaux, utiliser telle ou telle application ou encore se rendre sur des plateformes de streaming, etc. En revanche, nous constatons qu’ils peuvent être mis en difficulté quand il s’agit d’utiliser des fonctionnalités de bureautique ou de résoudre des problèmes de paramétrage de leur matériel pour assister à des visioconférences ou lors des évaluations en ligne. Cette réflexion rejoint notamment les travaux de Tricot lorsqu’il déclare que « le fait d’avoir grandi avec un lecteur MP3 sur les oreilles pour écouter de la musique permet d’apprendre… à écouter de la musique avec un lecteur MP3. Rien de plus ! » (Tricot, 2016, p. 35). Enfin, nous constatons que ces étudiants ont tendance à externaliser leur mémoire (Gentina & Delecluse, 2018, p. 107). Probablement est-ce en lien avec la facilité d’accès aux informations3Sur internet notamment. générant ainsi un rapport différent à la connaissance. Cependant, nous constatons qu’ils peuvent être en grande difficulté dès qu’il s’agit de trier des informations dans le cadre de travaux dirigés ou en approfondissement de cours.

Le rapport au savoir

Ce concept a été étudié par de nombreux auteurs ayant des orientations différentes : psychanalytiques pour les uns (Beillerot et al., 1989; Lacan, 1966), sociologiques pour les autres(Charlot, 1992). C’est pourquoi Rochex déclare que cette notion n’a pas de contours bien définis (Rochex, 2004). Toutefois, Charlot et Bautier, ont mis en évidence plusieurs éléments comme la notion de rapport à la discipline et au professeur, le fait qu’il soit corrélé à l’acte d’apprendre et celle de passage (Charlot & Bautier, 1993). Nous pouvons retrouver cela chez les étudiants infirmiers. Ces auteurs ayant réalisé leurs travaux dans le cadre de l’étude de l’échec scolaire, nous pouvons établir un lien avec les travaux de Michaud et Roche mettant en évidence que l’utilisation d’un support numérique n’est pas un gage de réussite à l’université et qu’il faut bien souvent prendre en compte le « déjà-là expérientiel » du sujet (Michaud & Roche, 2017). Nous rejoignons ici les travaux menés par Loizon abordant, dans le cadre de la didactique clinique, ces notions de « déjà-là expérientiel » de « déjà-là intentionnel » et de « déjà-là conceptuel » (Loizon, 2013). Carnus et Pédèches les regrouperont ensuite sous le terme de « déjà-là décisionnel » (Carnus & Pédèches, 2017). Nonobstant, rappelons que ceci est individu-dépendant ce qui permet à Baillet d’en conclure que ce rapport n’a rien d’universel (Baillet, 2017).

Numérique et apprentissage

Ces vingt dernières années, le développement des outils numériques a modifié l’accès à l’information et donc à la connaissance. Il a également été vecteur d’espoir et de déception en termes d’apprentissage. Dans leurs travaux, Michaud et Roche ont mis en évidence que les étudiants utilisent préférentiellement ces outils pour pouvoir accéder facilement et rapidement à de nombreuses connaissances plutôt que pour étudier de manière approfondie. De plus, bien qu’ayant des compétences dans l’utilisation des outils numériques dans leur quotidien, ils ne les transfèrent pas dans le cadre de leur vie universitaire (Michaud & Roche, 2017). Cet attrait qu’ont ces jeunes adultes pour l’utilisation des outils numériques est d’ailleurs repris par Amadieu et Tricot mais plutôt sous un angle motivationnel pouvant favoriser les apprentissages. Ils en concluent qu’effectivement l’utilisation des outils numériques peut agir de manière positive sur la motivation et donc sur les apprentissages, mais qu’il faut rester prudent dans ce domaine et ne pas confondre attractivité et motivation (Amadieu & Tricot, 2014, p. 8‑16). Enfin, Michaud et Roche (2012) ont mis en évidence le clivage entre sphère privée et sphère étudiante, bien que ces derniers ont parfois tendance à s’inscrire « dans des espace-temps plus souples dans la frontière entre le scolaire et l’intime » (Lehmans & Capelle, 2019, p. 12). Nous pouvons effectuer ici un rapprochement avec les notions d’autonomie et de liberté développées par Foray (2016).

Cadre théorique et problématique

Toutes ces réflexions nous ont permis de mettre en évidence que ces étudiants en soins infirmiers appartenant à cette génération « Z » ont un rapport à la connaissance et au savoir qui leur est propre et que l’utilisation des outils numériques n’est pas aussi « naturelle » pour eux que les représentations que nous pourrions en avoir. C’est pourquoi, nous avons été amenés à tenter de comprendre en quoi la mise en place d’une formation en distanciel engendre à la fois un vécu positif et négatif chez les étudiants infirmiers débutant dans le cadre d’une formation initiale. De manière plus précise nous souhaitons comprendre l’impact que peut avoir le passage en distanciel d’une formation conçue initialement pour être dispensée en présentiel sur des étudiants débutant leur cursus. Ainsi nous nous sommes demandés :

- Quel impact ce passage en distanciel peut-il avoir sur les méthodes d’apprentissage des étudiants ?

- Quel impact ce passage en distanciel peut-il avoir sur le déroulement de la formation ?

- Quels sont les éléments identifiés comme sources de difficultés et comme plus-value par les étudiants en regard du distanciel ?

Méthodologie de recherche

Cette recherche qualitative compréhensive s’inspire de la méthodologie utilisée en didactique clinique. Cependant, ne pouvant la mettre en application de manière complète, elle s’appuie sur la réalisation de deux séries d’entretiens réalisées à 4 mois d’intervalles4Les résultats présentés ici correspondent à la première série d’entretiens.

Le choix des sujets

Pour mener cette recherche, nous avons lancé un appel à candidature auprès d’étudiants infirmiers de première année lors d’une visioconférence à laquelle participait l’ensemble de la promotion. Il a été précisé lors de cette rencontre les modalités de la recherche et qu’elle ne s’adressait qu’aux étudiants en formation initiale. Huit ont répondu favorablement et cinq candidatures ont été acceptées5Deux candidatures ont été rejetées car les étudiants étaient en rapport direct avec le chercheur (référence de suivi pédagogique) la troisième avait un profil qui la plaçait plutôt dans la catégorie formation continue. Chaque étudiant a signé un contrat de collaboration et un rendez-vous de visioconférence a été posé afin de réaliser l’entretien.

Les entretiens

Cinq entretiens semi-directifs compréhensifs ont été menés à partir d’un guide comprenant trois parties : expérientielle, conceptuelle et intentionnelle. A partir des enregistrements audio effectués, les verbatim ont été réalisés en modifiant les noms et les localités (choisi de manière arbitraire par nos soins) afin de garantir l’anonymat des participants. A la lecture de ces derniers, deux entretiens n’ont pas été conservés : l’un présentant un biais du fait d’une utilisation des outils numérique pour pallier à un problème de santé et l’autre par manque de données recueillies.

L’analyse des données

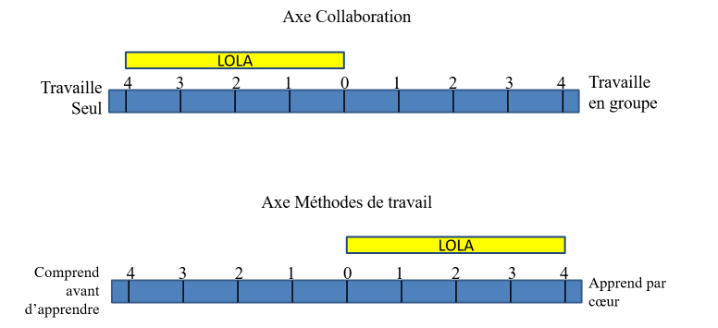

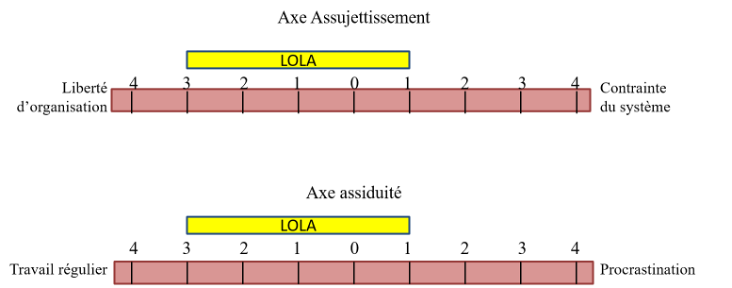

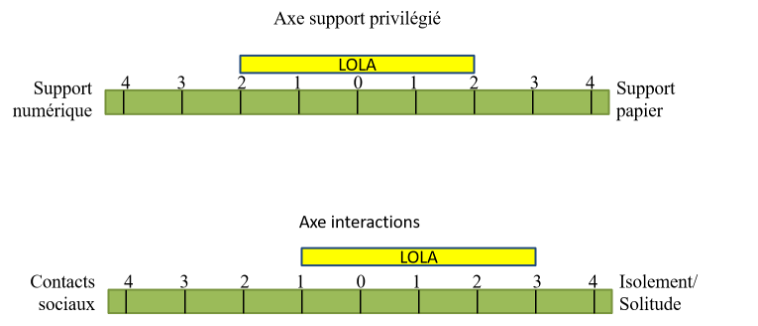

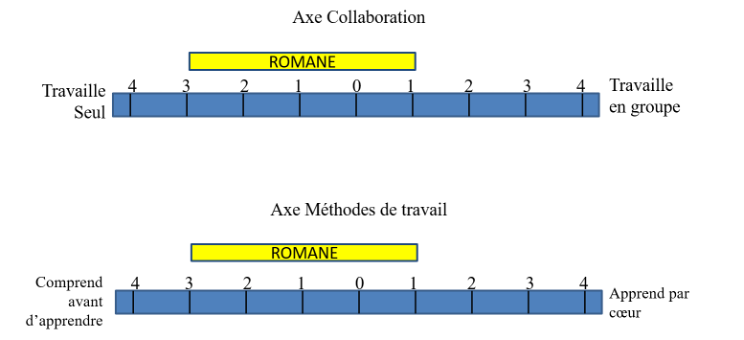

Les données ont été traitées par analyse de contenu (Bardin, 2013). Dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse catégorielle de chaque verbatim permettant de mettre en exergue des tensions. Demeurant dans une approche qualitative et en nous appuyant sur la notion de « déjà-là » (Loizon, 2013), nous les avons identifiées et catégorisées. Nous avons étudié le rapport au savoir à travers deux axes : collaboration et méthodes de travail. Le rapport à l’institution comprend un axe assujettissement et un axe assiduité. Quant au rapport au distanciel, il a mis en évidence l’émergence d’un axe « supports utilisés » et un axe interactions. Nous avons ensuite dressé un portrait du déjà-là de chacun des sujets de notre recherche, et nous avons confronté leur profil à ces analyseurs. Puis nous avons schématisé les données recueillies en positionnant un curseur sur chaque axe en tension dans chaque « rapport à ».

Résultats

Le sujet Lola : « Je préfère le distanciel »

Il s’agit d’une étudiante de 20 ans qui a décidé de revenir à son projet initial après avoir obtenu un bac ST2S et réalisé deux années de faculté de droit. Elle se présente comme une personne qui a du mal à travailler avec les autres : « ça peut vite rendre flou, rendre flou certains aspects en fonction de la compréhension. Et du coup, j’ai un peu du mal à travailler avec d’autres personnes ». Lola est également quelqu’un qui a « toujours tendance à apprendre par cœur les choses » ce qui peut se traduire sur le schéma suivant.

Elle trouve un grand intérêt à suivre une formation en distanciel car elle peut s’organiser comme elle veut surtout quand il s’agit d’enseignements asynchrones. « Je me connecte rarement aux CM, euh…, aux heures qui de l’emploi du temps et du coup je fais mon propre planning en dehors des, des heures ». Cependant elle reste vigilante elle peut avoir tendance à repousser des plages d’étude « Moi par exemple souvent je suis tentée de dormir plus et du coup il m’arrive de décaler des, des cours ». Ces données nous permettent d’établir le schéma ci-après.

Lola utilise les supports numériques ou papier pour réviser « j’ai tendance à réécrire le cours (…) en fait je copie le cours qui est sur l’ordi et après par exemple la typologie où j’arrive pas du tout à ficher par contre là j’apprends directement sur l’ordinateur ». Enfin elle trouve que le distanciel lui procure un léger manque au niveau des interactions sociales ce qui se traduit de la manière suivante :

Le sujet Romane : « je suis pas un génie de l’informatique ça c’est clair »

Romane est une étudiante âgée de 21 ans qui a intégré l’ISFI après avoir obtenu un bac S et réalisé une année de PACES suivie de deux années de licence en sciences politiques. Elle se présente comme « quelqu’un qui travaille beaucoup seule, parce que c’est comme ça que je vais être la plus efficace ». Cependant, il lui arrive de travailler en groupe sur des thématiques pour lesquelles elle cherche à évaluer son niveau de maîtrise. Romane a également besoin de décortiquer le contenu de ses cours « Donc je passe beaucoup de temps à la compréhension. En général, beaucoup plus qu’à l’apprentissage par cœur ». Ce qui nous donne la représentation suivante :

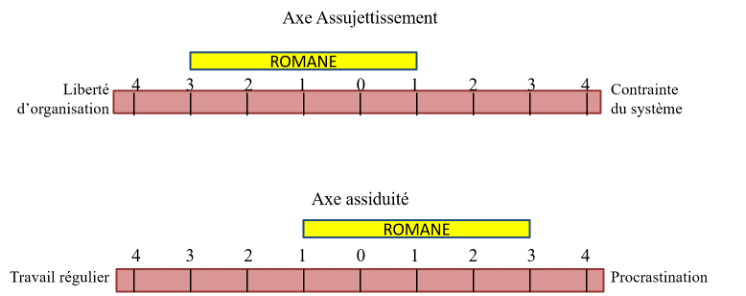

Le distanciel l’arrange : « en fait moi le distanciel, là pour le coup, ça me va très bien. Parce que c’est un vrai gain de temps ». Il lui offre également une grande liberté d’organisation tant pour des enseignements synchrones qu’asynchrones. Cependant elle reste vigilante car elle a tendance à procrastiner. « La liberté là peut me jouer des tours, parce que je suis quelqu’un qui peut reporter beaucoup (…) faire de la procrastination (…) et du coup ça peut me jouer des tours parce que je vais accumuler un certain en retard ». Ces éléments nous permettent d’établir le schéma ci-après.

Romane a plutôt tendance à privilégier les supports papiers au numérique. « J’adore apprendre sur une feuille papier. J’apprendrai beaucoup plus vite que sur un ordinateur. » Enfin, elle préfère les enseignements en visioconférence du fait de la présence d’une légère interaction ce qui se traduit de la manière suivante :

Le sujet Nicolas : « L’enseignement à distance (…) je trouve ça intéressant »

Nicolas, étudiant âgé de 21 ans, a intégré l’IFSI à la suite d’un bac S, une prépa aux grandes écoles en physique-chimie et après s’être réorienté en PACES. Il travaille seul et ne supporte pas « le travail à plusieurs parce que je trouve que (…) à chaque fois ça m’a ralenti plutôt qu’autre chose ». Nicolas privilégie une méthode d’apprentissage « Je revois le cours plusieurs fois, je fais d’abord une lecture générale, ensuite une lecture un peu plus approfondie (…) j’ai tendance à privilégier en fait l’exercice que, que, la…la révision, la révision excessive ». Ces données prennent forme sur le schéma suivant :

Il apprécie peu le distanciel : « Les bénéfices de l’enseignement à distance, personnellement j’en ai pas énormément. Bon c’est vrai que ça, ça a l’avantage de pouvoir m’aménager un planning comme je l’entends » et en mesure quelques dangers pour ses études. « Etant donné qu’on a un cours mais qu’on n’est pas obligé de le faire à un instant T, on a tendance à dire bon je le ferai, je le ferai demain et le lendemain on dit ben je le ferai le surlendemain. Et au final le cours passe à la trappe. Ça m’est arrivé pour certains cours ». Tout ceci peut être schématisé ainsi :

Cet étudiant privilégie les supports numériques au papier pour ses révisions. « Moi uniquement ordinateur (…) si j’utilisais du papier en fait, je sais que je perdrais tout, ce serait mal trié, et les classeurs seraient en vrac etc. Donc je préfère mettre sur un ordinateur, au moins ça se froisse pas là-dedans. » Enfin, il pense que l’absence d’interactions sociales en distanciel peut engendrer des décrochages. Ces données se traduisent schématiquement ainsi :

Conclusion

Nous avons de ce fait pu mettre en évidence trois profils résolument différents. A partir du rapprochement de ces trois « rapports à » et de ces six axes en tensions pour chacune des figures, nous constatons différents éléments. Tout d’abord, l’axe de la collaboration dans le rapport au savoir montre que, dans un contexte d’hybridation, les sujets privilégient le travail individuel au travail de groupe. Lorsque nous nous intéressons à l’axe des méthodes de travail, nous remarquons que ces apprenants ont plutôt tendance à privilégier un apprentissage compréhensif à un apprentissage par cœur. En réalisant un focus sur le rapport à l’institution, l’axe de l’assujettissement nous renseigne sur l’acceptation de la formation à distance. Cependant le risque de procrastination met en péril les intentions de travail régulier. Enfin, concernant le rapport au distanciel, l’utilisation des supports numériques n’est pas systématique. La diminution voire l’absence de contacts sociaux est quant à elle mise en avant, allant du simple manque au risque de décrochage. Peut-être serait-il intéressant de s’interroger sur la notion d’interaction à distance entre apprenants et formateurs mais également entre eux afin de prévenir le décrochage ?

Cette recherche permet de soulever certaines pistes de réflexions notamment sur les méthodes d’apprentissages privilégiées par les étudiants ainsi que sur la compréhension de leur rapport au numérique et son utilisation en poursuite d’étude dans la mesure où l’usage des supports papiers semble toujours prégnant (Michaud & Roche, 2017). Nous notons que l’accès au contenu des enseignements mis à disposition sur une plateforme permet aux étudiants de les consulter quand ils en ont vraiment envie et non seulement dans un temps défini comme en présentiel.

Bibliographie

Amadieu, F., & Tricot, A. (2014). Apprendre avec le numérique. Retz.

Baillet, D. (2017). Chapitre 9. Le cours universitaire : Espace de rencontres et de tensions entre le rapport au savoir des étudiants et le rapport au savoir des enseignants ? In G. Therriault, D. Baillet, M.-F. Carnus, & V. Vincent, Rapport au(x) savoir(s) de l’enseignant et de l’apprenant : Une énigmatique rencontre (p. 135‑149). De Boeck Supérieur.

Bardin, L. (2013). L’analyse de contenu. Presses Universitaires de France. https://www.cairn.info/l-analyse-de-contenu–9782130627906.htm

Beillerot, J., Blanchard-Laville, C., Bouillet, A., & Mosconi, N. (1989). Savoir et rapport au savoir. Elaboration théoriques et cliniques. Ed. universitaires.

Carnus, M.-F., & Pédèches, P. (2017). Chapitre 6. Le rapport au savoir de l’enseignant à l’épreuve du rapport au savoir de l’apprenant. In G. Therriault, D. Baillet, M.-F. Carnus, & V. Vincent, Rapport au(x) savoir(s) de l’enseignant et de l’apprenant : Une énigmatique rencontre (p. 93‑108). De Boeck Supérieur.

Charlot, B. (1992). Rapport au savoir et rapport à l’école dans deux collèges de banlieu. Sociétés contemporaines, 11‑12, 119‑147. https://www.persee.fr/doc/socco_1150-1944_1992_num_11_1_1083

Charlot, B., & Bautier, E. (1993). Rapport à l’école, rapport au savoir et enseignement des mathématiques. Repères – IREM, 10, 5‑24. https://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique24&id_numero=10

Foray, P. (2016). Devenir autonome. Apprendre à se diriger par soi-même. ESF.

Gentina, E., & Delecluse, M.-E. (2018). Génération Z. Des Z consommateurs aux Z collaborateurs. Dunod.

Lacan, J. (1966). Les écrits subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien. In Ecrits (p. 793‑827). Le Seuil.

Lavallard, J.-L. (2019). Génération Y : les millenials. Raison présente, 3(211), 107‑115. https://www.cairn.info/revue-raison-presente-2019-3-page-117.htm

Lehmans, A., & Capelle, C. (2019). Evolutions des temporalités des apprentissages en régime numérique. Distances et médiation des savoirs, 28, 1‑15. https://journals.openedition.org/dms/4200

Loizon, D. (2013). L’enseignant d’EPS et ses filtres déjà-là. In M.-F. Carnus & A. Terrisse, Didactique clinique de l’EPS. Le sujet enseignant en question (p. 13‑21). EP&S.

Malglaive, G. (1990). Enseigner à des adultes. Presses Universitaires de France.

Michaud, C., & Roche, M. (2017). L’influence des usages numériques des étudiants sur la réussite universitaire. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 1(33). http:// journals.openedition.org/ripes/1171

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié notamment par l’arrêté du 23 janvier 2020 relatif au diplôme d’état d’infirmier, SASH0918262A, Code de la santé publique (2009). https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020961044/

Rochex, J. (2004). La notion de rapport au savoir : Convergences et débats théoriques. Pratiques Psychologiques, 10(2), 93‑106.

Stenger, T. (2015). Chapitre 1. Digital natives, technologie et cultures numériques. Entretien avec Marc Prensky. In T. Stenger, Digital native (p. 27‑33). EMS Editions.

Tricot, A. (2016). Apprentissages scolaires et non scolaires avec le numérique. Administration et éducation, 4(152), 33‑39. https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2016-4-page-33.htm

Wittorski, R. (2007). Professionnalisation et développement professionnel.

[1] En cours au moment de la rédaction de l’article.

[2] Lire Institut de Formation en Soins Infirmiers.

[3] Sur internet notamment.

[4] Les résultats présentés ici correspondent à la première série d’entretiens

[5] Deux candidatures ont été rejetées car les étudiants étaient en rapport direct avec le chercheur (référence de suivi pédagogique) la troisième avait un profil qui la plaçait plutôt dans la catégorie formation continue