Article de recherche

CHEVALIER Laurent (CEREGE – Université de Poitiers)

Résumé

Les innovations numériques semblent transformer l’organisation du travail, de nombreuses solutions en réseau nous sont proposées afin d’améliorer nos échanges. Notre recherche vise à étudier leurs impacts sur les nouvelles générations dans des conditions proches du travail dans les organisations actuelles. Cela dans le but d’apporter des éléments de réponses à ces deux questions : comment manager ces équipes communiquant par l’intermédiaire de plateformes numériques qui font perdre parfois toute unité de temps et de lieu ? Et les nouvelles générations, même si elles semblent aspirer à un mode d’action plus participatif et collaboratif, sont-elles vraiment suffisamment formées sur ces nouveaux outils ? Nous proposons par notre recherche de contribuer à la compréhension de l’usage des outils collaboratifs numériques et de leurs rôles dans l’amélioration de la performance et de la créativité des équipes lors de travaux de groupe.

En observant les démarches des étudiants et des formateurs, nous étudions les conditions préalables et actions ponctuelles (organisationnelles, techniques, pédagogiques, managériales …) qui favorisent l’appropriation d’un nouvel outil numérique collaboratif. L’étude de cas se déroule au sein de trois promotions de deuxième année de master en apprentissage. Les étudiants sont donc confrontés au milieu professionnel et doivent aussi travailler à distance sur leurs projets en groupe de trois à cinq membres. Nous proposons une plateforme collaborative en ligne permettant le travail d’équipe dans Office 365, celle-ci est administrée par nos soins. Des observations numériques via les relevés de « traces » dans les plateformes collaboratives institutionnelles fourniront les données primaires. Des séries d’entretiens semi-directifs avec les étudiants et les formateurs ont permis d’engager l’étude qualitative.

Mots-clés : Travail, collaboratif, appropriation, outil, numérique.

Les innovations numériques semblent transformer l’organisation du travail, de nombreuses solutions en réseau nous sont proposées afin d’améliorer nos échanges. Notre recherche vise à étudier leurs impacts sur les nouvelles générations dans des conditions proches du travail dans les organisations actuelles. Cela dans le but d’apporter des éléments de réponses à ces deux questions : comment manager ces équipes communiquant par l’intermédiaire de plateformes numériques qui font perdre parfois toute unité de temps et de lieu ? Et les nouvelles générations, même si elles semblent aspirer à un mode d’action plus participatif et collaboratif, sont-elles vraiment suffisamment formées sur ces nouveaux outils ?

Nous proposons par notre recherche de contribuer à la compréhension de l’usage des outils collaboratifs numériques et de leurs rôles dans l’amélioration de la performance et de la créativité des équipes lors de travaux de groupe. En observant les démarches des étudiants et des formateurs, nous étudions les conditions préalables et actions ponctuelles (organisationnelles, techniques, pédagogiques, managériales …) qui favorisent l’appropriation d’un nouvel outil numérique collaboratif. Bien que cette étape se soit révélée complexe, les étudiants ont adopté l’outil prescrit dans l’année pour de nombreux projets. Cependant comme le déclare Mucchielli (2013) « Je n’ai nulle part trouvé un plan méthodique de formation proprement dite au travail de groupe ». Nous l’avons observé, le travail collaboratif est avant tout un processus social qui demande des interactions humaines riches, inhérentes à la dynamique propre des équipes.

L’étude de cas se déroule au sein de trois promotions de deuxième année de master en apprentissage. Les étudiants concernés (environ vingt par promotion) s’orientent en majorité vers le contrôle de gestion (promotion 2017-2018 en Système d’Information et Contrôle de gestion, promotion 2018-2019 et 2019-2020 en Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel). Ces formations s’effectuent avec une alternance de trois jours en entreprise et deux jours à l’Institut d’Administration des Entreprises. Les étudiants sont donc confrontés au milieu professionnel et doivent aussi travailler à distance sur leurs projets en groupe de trois à cinq membres. Leur formation est assurée par des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels.

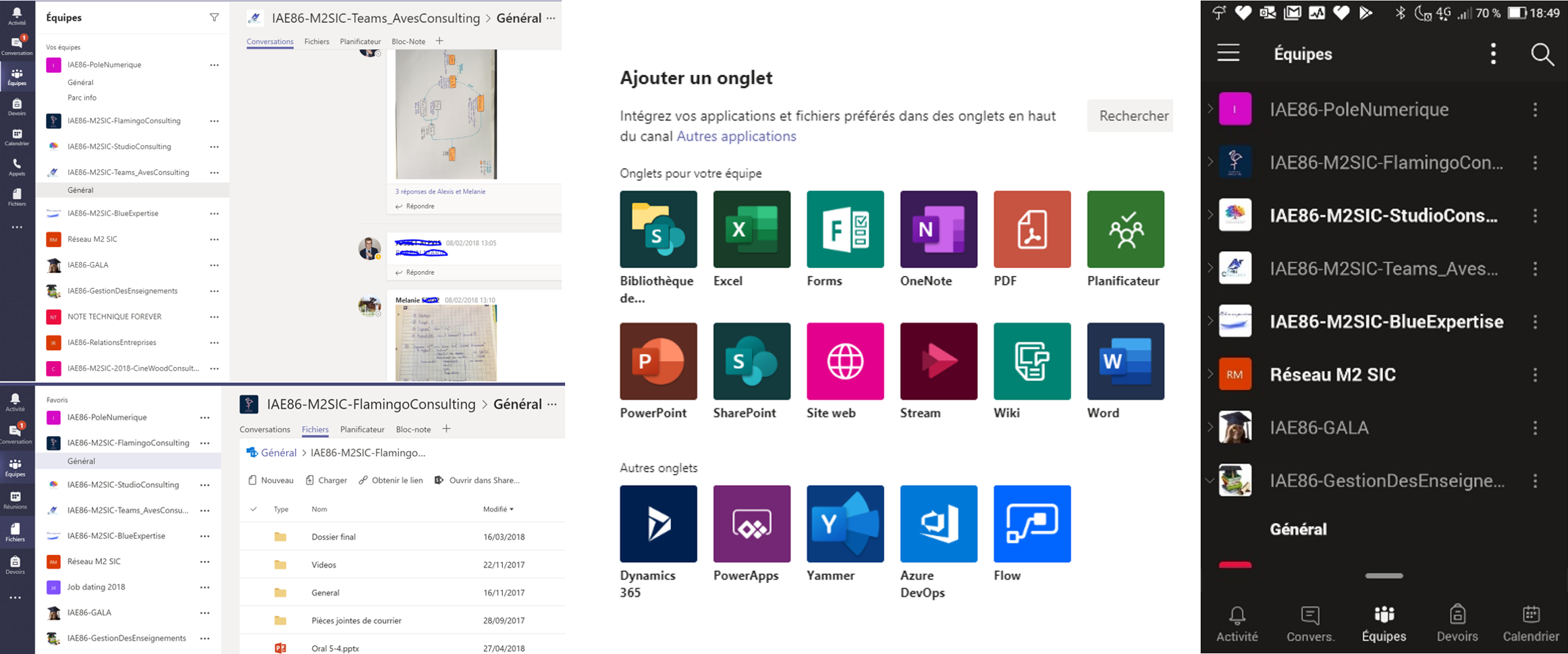

Nous proposons une plateforme collaborative en ligne permettant le travail d’équipe dans Office 365, celle-ci est administrée par nos soins (accès aux indicateurs d’activité des membres), car elle est soumise à un contrat spécifique avec l’école. Les conversations, fichiers, réunions et applications (formulaires, bloc-notes, wiki …) sont rassemblés dans un espace de travail partagé par équipe projet. Une application permet aussi d’utiliser les fonctions de base à partir d’un smartphone :

Les techniques utilisées pour collecter les données de terrain sont multiples, la mise en place conjuguée de méthode quantitative et qualitative permet une triangulation des données afin de fiabiliser les résultats. Des observations numériques via les relevés de « traces » dans les plateformes collaboratives institutionnelles fourniront les données primaires. Des séries d’entretiens semi-directifs avec les étudiants et les formateurs ont permis d’engager l’étude qualitative. L’amélioration globale de l’environnement de travail avec la création de salles de coworking a permis de lancer des expérimentations filmées en autonomie par les étudiants dans nos locaux ce qui permet une analyse très riche des usages, cette technique est plus fortement mobilisée la dernière année.

Etant nous-mêmes intervenants professionnels et anciens étudiants de cette formation, notre proximité avec les acteurs et la richesse des échanges humains directs et humains médiatisés au sein des groupes restreints nous a permis de valider assez rapidement notre courant épistémologique. Les interactions, les pratiques et les discours construisent du sens, cette étude s’inscrit donc dans le courant épistémologique constructiviste. De plus, visant le développement d’un projet de connaissances, l’approche sera plus particulièrement « constructiviste ingénierie ». La mise en œuvre d’une transformation des dynamiques de travail fait partie de l’expérimentation. Il s’agit bien ici d’une démarche générale inductive, mais qui est intensifiée cette année par la promotion de l’outil via le chercheur qui devient ainsi clairement un acteur du changement. « Les activités de recherche étaient au départ celles de la recherche classique : recueil d’informations, élaboration et administration d’un questionnaire … Elles ont évolué vers celles de l’exploration des problèmes, de l’invention et de l’expérimentation de solutions, en collaboration avec les usagers » Liu (1997) ce qui valide notre méthodologie de recherche-action.

Partant de la Théorie de l’Activité (TA) qui trouve son origine dans les travaux de Vygostky (1997) et qui a pour unité d’analyse l’activité, nous analysons l’apport d’outils numériques nommés « SGC (Systèmes de collaboration et de partage des savoirs) » tel que défini par Dudezert (2013). Notre corpus est composé d’étudiants du supérieur en apprentissage, la prise en compte des spécificités générationnelles de « jeune consommateur qui grâce à ces interactions sociales en ligne place son processus de décision dans un processus collectif » étudiées par Stenger (2011) nous semble incontournable. Plus largement, comme Chiapello et Gilbert (2013) « Nous proposons de faire des outils de gestion des analyseurs qui permettent d’accéder à des questions qui relèvent plus largement de l’étude du travail […] ». Afin de retranscrire fidèlement les interactions médiatisées, nous mobilisons le modèle de la « Situation d’Activité Collective Instrumentée (SACI) » de Rabardel (1995). Notre but étant d’affiner notre compréhension de l’appropriation et de l’usage des technologies de l’information, nous analysons la dynamique collective des équipes constituées dans leur environnement à l’aide du « modèle de la théorie de l’activité (TA) » d’ Engeström (1999).

Notre étude s’attache plus particulièrement à l’analyse des dynamiques d’appropriation et d’usage des nouveaux outils par les membres des groupes. Notre démarche s’apparente à une étude de cas et notre objet de recherche est décomposable en deux questions intimement liées « Comment les étudiants travaillent-ils en groupe avec ou sans outils numériques ? » et « Pourquoi coopèrent-ils plus qu’ils ne collaborent lors des travaux de groupes ? ». Nous avons pu observer globalement l’activité de formation dans les locaux de l’école de management et plus particulièrement les travaux de groupe. Plus précisément, l’opportunité de participer durant plusieurs années à l’un des projets transversaux nous a permis d’élargir nos sources d’informations sur les échanges en présentiel et à distance au sein des équipes. Ces projets pédagogiques qui se déroulent tout au long de l’année consistent en la simulation d’une société de consulting devant répondre à un appel d’offres relatif à une assistance à maitrise d’ouvrage pour une société fictive.

UNE APPROCHE INTERACTIONNELLE Grimand (2006)

Activity Theory : « L’outil n’est rien hors du système d’activité » Vygotski (1997), Leontiev (1975)

DEUX MODELES MOBILISÉS :

Activité individuelle médiatisée

Modèle triatique S.A.C.I / Rabardel [1995]

« Situation d’Activité Collective Instrumentée »

Activité et travail collectif

Modèle A.T / Engeström [1996;2001]

« L’outil à la fois permet et limite l’activité »

Le matériau collecté est à la fois très riche et très hétérogène ce qui nous encourage à trianguler nos données afin d’améliorer la robustesse des résultats suivants : « La taille du groupe conditionne son niveau de collaboration et d’usage d’un outil numérique collaboratif » et « Les équipes récemment constituées s’approprient plus rapidement un nouvel outil numérique collaboratif ». Nous avons constaté ces phénomènes lors des trois années d’observation. De plus, ceux-ci sont confortés par les témoignages d’étudiants et de formateurs professionnels recueillis lors des entretiens individuels, eux-mêmes appuyés par l’étude des traces d’activités numériques relevées dans la plateforme collaborative.

Nous sommes convaincus qu’une formation au style de management adapté au travail de groupe (plus particulièrement au travail collaboratif plutôt que coopératif) et à l’utilisation des plateformes numériques collaboratives actuelles serait à même d’améliorer sensiblement la qualité des travaux de groupes tant par une augmentation de la créativité que de la performance. Il nous semble important aussi de pouvoir mettre à disposition des étudiants des espaces physiques plus adaptés au travail en petit groupe. Un grand nombre d’entreprises disposent à présent de salle de coworking équipées pour faciliter le travail collaboratif et ainsi offrir un environnement propice à la création et au brainstorming. Les étudiants eux-mêmes l’expriment, les salles, l’ameublement et parfois l’équipement ne permettent pas des échanges d’informations efficaces entre les membres d’un groupe de quatre à six personnes ce qui correspond pourtant à l’effectif des équipes constituées pour les majorités des projets à réaliser. Les étudiants ont apprécié notre démarche de recherche et en attendent une meilleure prise en compte de leurs besoins, ils sont parfaitement ouverts aux changements même concernant l’utilisation du numérique. Ils ont su prendre des risques et utiliser un outil présentant des disfonctionnements aux débuts de l’expérimentation et ils souhaitaient découvrir et utiliser bon nombre de ces fonctionnalités.

Bibliographie

Ageyev Vladimir S. et al., Vygotski et l’éducation: Apprentissages, développement et contextes culturels (Retz, 2017).

Chiapello Ève, Gilbert Patrick, et Baud Céline, Sociologie des outils de gestion: introduction à l’analyse sociale de l’instrumentation de gestion (Paris: La Découverte, 2013).

Dudezert Aurélie, La connaissance dans les entreprises (Paris: La Découverte, 2013).

Engeström Yrjö, Miettinen Reijo, et Punamäki Raija-Leena, Perspectives on Activity Theory (Cambridge University Press, 1999).

Grimand Amaury, L’appropriation des outils de gestion: vers de nouvelles perspectives théoriques? (Saint-Etienne: Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2006).

Liu Michel, Fondements et pratiques de la recherche-action, Logiques sociales (L’Harmattan, 1997).

Mucchielli Roger, Le travail en équipe clés pour une meilleure efficacité collective (Issy-les-Moulineaux: ESF éd., 2013).

Rabardel Pierre, Les hommes et les technologies; approche cognitive des instruments contemporains (Armand Colin, 1995), https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01017462.

Stenger Thomas, éd., Ces réseaux numériques dits sociaux, Hermès 59 (Paris: CNRS Éd, 2011).